| 001:要闻 | 002:要闻 | 003:要闻 | 004:要闻 | 005:第一眼 | 006:第一眼 | 008:锐评论 | 009:观天下 | 010:观天下 | 011:观天下 | 013:星娱乐 | 014:广告 | 015:星娱乐 | 016:运动会 | 017:都市汇 | 018:都市汇/成都 | 019:都市汇/社区 | 020:都市汇/大四川 | 021:都市汇 | 022:财富潮 | 023:专题 | 024:财富潮/评论 | 025:财富潮 | 026:财富潮/财经 | 027:财富潮/证券 | 028:房产周刊 | 029:房产周刊 | 030:房产周刊 | 031:房产周刊 | 032:房产周刊 | 033:房产周刊 | 035:房产周刊 | 036:房产周刊 | 037:房产周刊 | 039:房产周刊 | 040:爱家周刊 | 041:爱家周刊 | 042:爱家周刊 | 043:爱家周刊 | 044:爱家周刊 | 045:潮流周刊 | 046:潮流周刊 | 047:潮流周刊 | 048:潮流周刊 | 049:乐淘周刊 | 050:乐淘周刊 | 051:乐淘周刊 | 052:乐淘周刊 | 053:3C周刊 | 054:3C周刊 | 055:3C周刊 | 056:大特稿 | 057:城市读本 | 058:城市读本/读川南 | 059:城市读本/读川南 | 060:城市读本/读川南 | 061:城市读本/读川南 | 062:城市读本/读川南 | 063:城市读本/读川南 | 064:城市读本/读川南 | 065:城市读本/读城事 | 066:城市读本/读城事 | 067:城市读本/读城事 | 068:城市读本/读城事 | 069:城市读本/读城事 | 070:城市读本/读城事 | 071:城市读本/读天下 | 073:城市读本/三江潮 | 074:城市读本/三江潮 | 075:城市读本/三江潮 | 076:城市读本/三江潮 | 077:城市读本/三江潮 | 078:玩乐周刊 | 079:玩乐周刊 | 080:读资讯 | 081:城市读本 | 082:城市读本 | 083:城市读本 | 084:城市读本 | 085:城市读本 | 086:城市读本 | 087:城市读本 | 088:城市读本 | 089:城市读本 | 090:城市读本 | 091:城市读本 | 092:城市读本 | 093:城市读本 | 094:城市读本 | 095:城市读本 | 096:城市读本 |

在对外公布的数据中,西南交通大学的建校时间为1896年,在校档案馆中,也保存着该校1900年首届毕业生张孝基的毕业证书。但西南交大的前身具体何时建校?是由何部门批准的?这些关键问题仍悬而未决。经过近两年广泛搜求,近日,一张116年前,仅有311个字的奏折,证明了西南交通大学的前身——山海关北洋铁路官学堂的诞生。这也意味着,西南交通大学终于找到自己的“出生证”。

建校时间关键问题悬而未决

在西南交大的简介中这样写着:肇建于1896年,定名为山海关北洋铁路官学堂;曾先后更名为国立交通大学、唐山交通大学、国立唐山工学院、唐山铁道学院、西南交通大学等;是中国近代建校最早的高等学府之一。

该校档案馆工作人员崔啸晨说,该校建校时间主要依据3个材料:英国工程师金达在1893年和1896年的两次关于建立铁路学堂的上书;1896年11月20日学校在当时主要报纸《申报》、《新闻报》上刊登的招生启事;1900年我校首届毕业生张孝基的毕业证书。第1件和第3件都不能作为学校建立的直接证明,第2件是可以证明学校开办的,但开始招生说明学校建立已得到批准,则学校创建时间应更早。“由于时间久远等,学校创建中一些关键材料尚未掌握,学校创建时间具体何时?由何部门批准?这些关键问题悬而未决。”

311字奏折成交大“出生证”

近两年,该校档案馆人员数次在唐山、山海关等地查找,发现时任直隶总督兼北洋大臣王文韶在日记中有上奏设立铁路学堂的记载。但日记中并未记录折片内容,是否批准,日记中也未再提及,故无法确证该“铁路学堂”是否就是“山海关北洋铁路官学堂”。

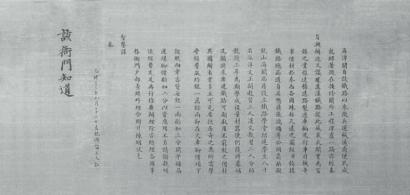

近日,该校档案馆人员在国家第一历史档案馆发现一个折片,揭开谜底:王文韶折片名为《奏为拟设立铁路学堂所需经费在火车脚价等项下酌加应用事》,藏在“宫中朱批奏折”类档案中,时间为光绪二十二年九月二十三日(公历1896年10月29日)。在折子中,王文韶提出,铁路不断延伸,铁路人才急缺。他计划将铁路学堂定址于山海关北洋官铁路局旁,招生80名,聘请洋文正副教习3人、汉文教习2人并分班教学,学制为3年,毕业后按照其学习情况予以分配。而折后的“该衙门知道”,是朝廷的批示,批准了王文韶的上奏请求。

崔啸晨介绍,这份文件完整记录了清朝一个省级官员向朝廷请示并获同意的过程。“全折只有311个字,但它意味着终于找到了我们学校的‘出生证’。”

崔啸晨华西都市报记者张菲菲